Gustav-Heinemann-Straße 80

51377 LEVERKUSEN

GERMANY

Telefon: +49 21 44 06 45 00

E-Mail: info@morsbroich.de

Öffnungszeiten

Dienstag – Sonntag von 11 – 17 Uhr

Infos zu Feiertagen, Eintritt u.v.m finden Sie hier.

Achtung

ist die Preisträgerin des KHM-Förderpreises Kunst für FLINTA* 2024 in Kooperation mit dem Museum Morsbroich

Präsentation im Museum Morsbroich, Leverkusen: 11. Oktober 2024 – 16. März 2025

Projekte & Räume

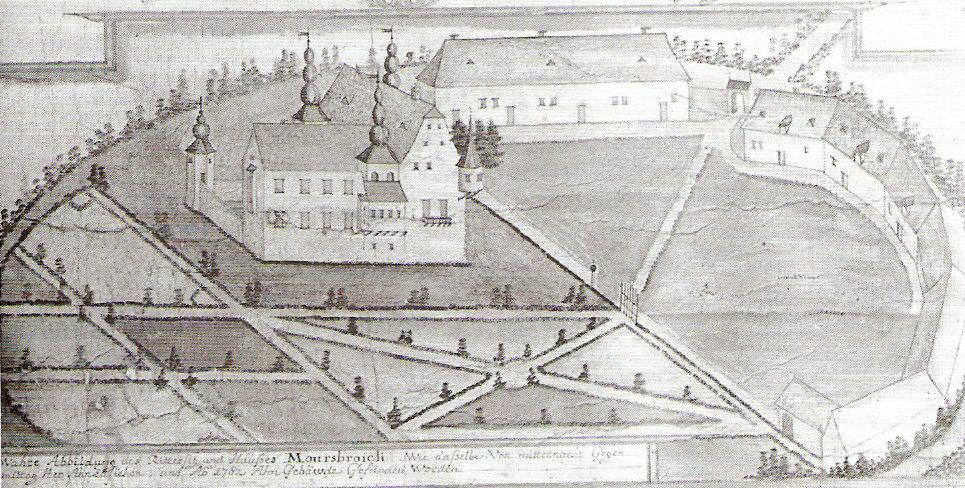

Fotoquelle: de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Morsbroich am 22.9.2022

2022 – 2026

mit den Künstler*innen Margit Czenki / Christoph Schäfer (parklabyr), Schirin Kretschmann, Harald F. Müller, Gabriela Oberkofler, Antje Schiffers, Tilo Schulz und Andrea Wolfensberger sowie Christian Jacobs (Kulturberater) und André Pradtke (Unternehmer); als Gastgeber fungieren Jörg van den Berg (Direktor), Fritz Emslander (Kurator), Lucia Riemenschnitter (Kunstvermittlerin) und Thekla Zell (Kuratorin)

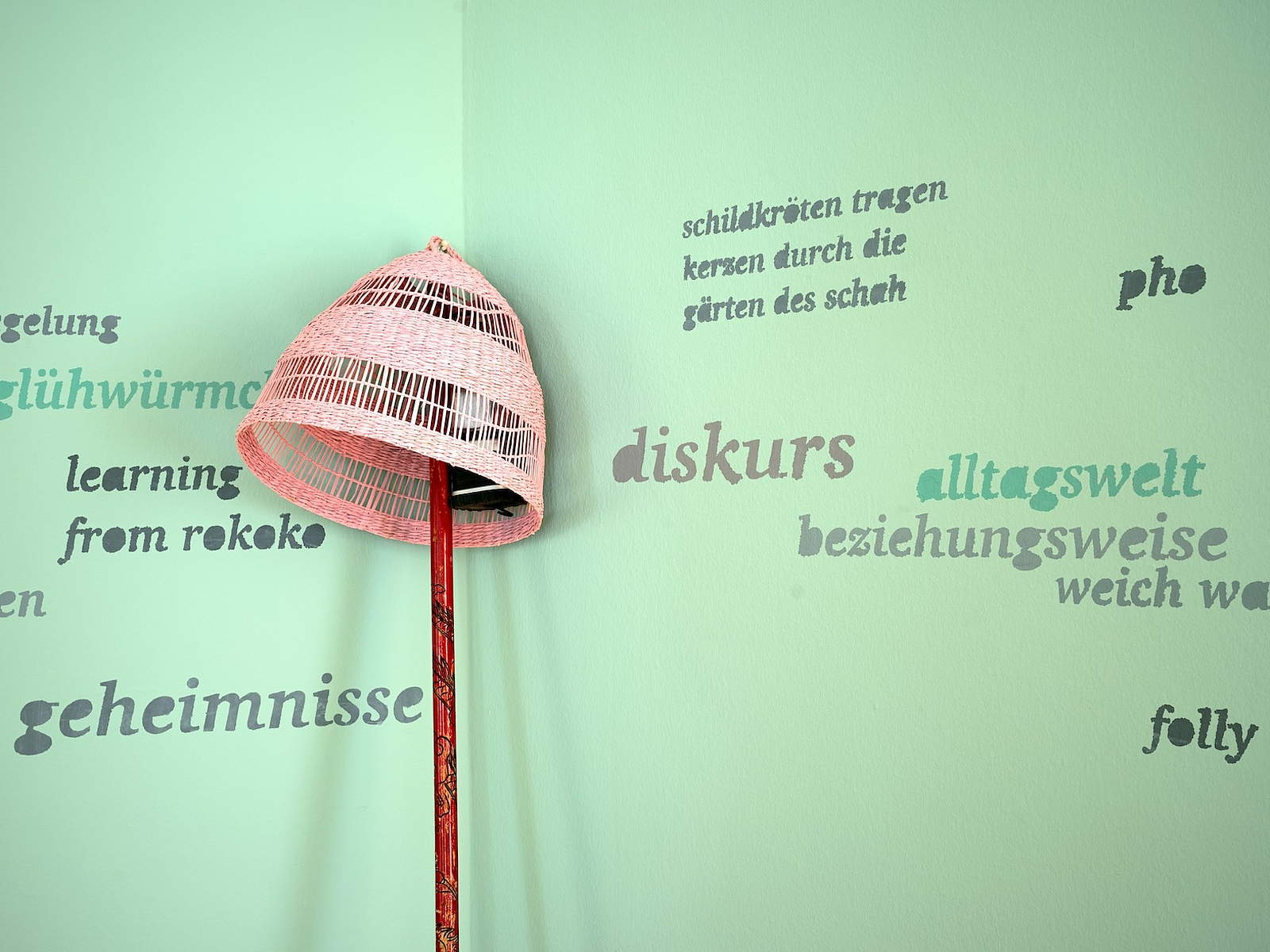

parklabyr

Margit Czenky/Christoph Schäfer

Wie lässt sich ein alter Schlosspark als Raum für Vorstellungen öffnen?

Social Media + Newsletter

Instagram: instagram.com/museum_morsbroich/

Facebook: facebook.com/MuseumMorsbroich

Newsletter: Erhalten Sie mit einer kurzen Nachricht an uns mit Ihrer Adresse an info@morsbroich.de.

Möchten Sie Verwirklicher*in werden?

Und das Museum in seinen künftigen Aufgaben unterstützen? Als Freund*in des Museums, als Teil unseres Museumsvereins, mit einer Spende, für die Sie natürlich eine Quittung erhalten, im Parklabyr, als Botschafter...

Welche Idee haben Sie? Wenden Sie sich an Claudia Leyendecker unter Telefon +49 21 44 06 45 10 oder per E-Mail an claudia.leyendecker@museum-morsbroich.de!

Wir freuen uns auf Sie, wir freuen uns auf Dich, wir freuen uns auf gemeinsame Wege.